Home > フランス料理それは一つのフロンティア > Menu アイーダ[副題:ビクトリア時代の栄光](その構想) > Menu アイーダ[副題:ビクトリア時代の栄光](実際のお料理)

Home > フランス料理それは一つのフロンティア > Menu アイーダ[副題:ビクトリア時代の栄光](その構想) > Menu アイーダ[副題:ビクトリア時代の栄光](実際のお料理)

Menu アイーダ[副題:ビクトリア時代の栄光](実際のお料理)@ A ta guele

トウモロコシのパリソワール仕立て:Soupe de mais en Paris-soir et blinis de mais avec caviar de maison

牡蠣のソースアルベール:Huitre sauce Albert

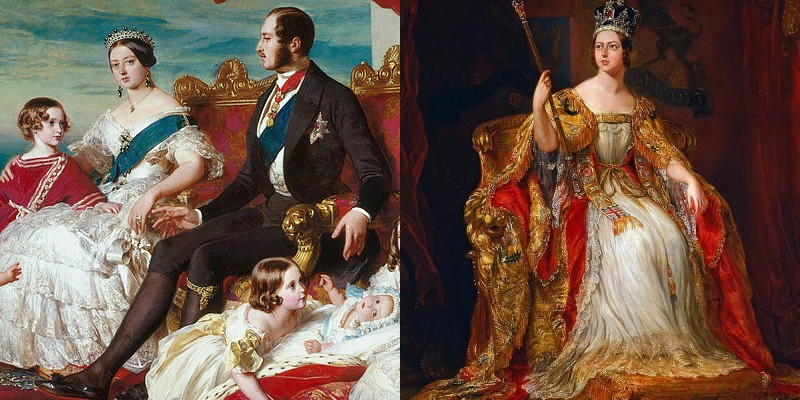

バルケット ヴィクトリア:Barquette Victoira

こっ……これは……ブルトン???

ハサミが!!生きてる!!!

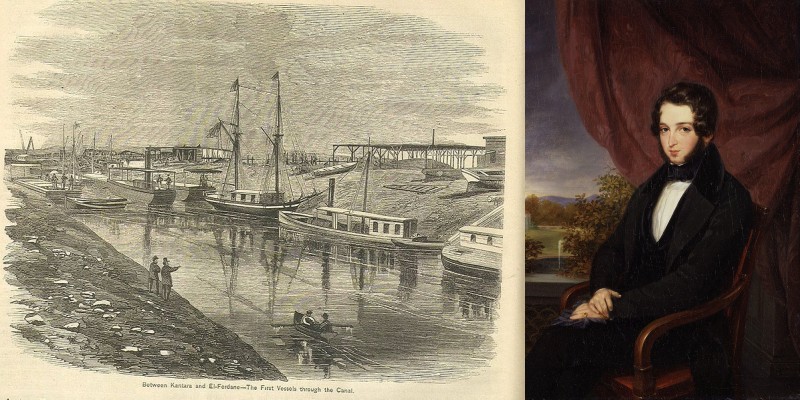

アイーダ:Aida turobot

フランス料理をして、まさに【世界之歴史】を語らしむ。

【メニュー】は、ひとつの”演劇的空間”と言う舞台でもある。。

お口直しのグラニテ:granite aux melon

スフレ ロチルド:Souffle Rothscjild

食後のプティフールとコーヒー

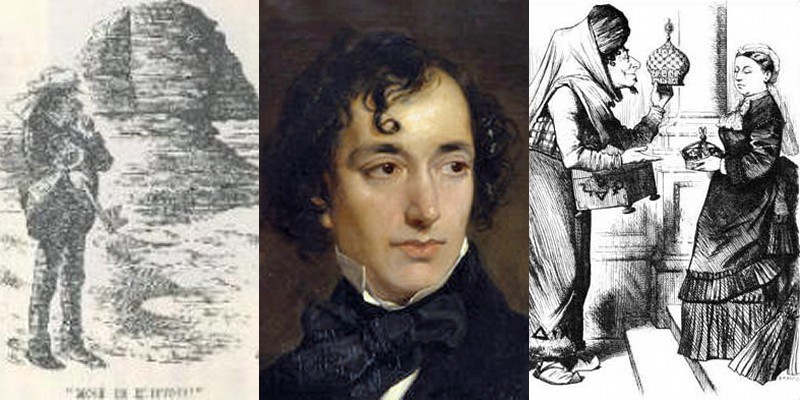

【太陽の沈まぬ国欧羅巴】は、ディズレーリとビスマルクの【勢力均衡(バランスオブパワー)】による【平和】の賜物