Home > ルイのお出かけメモワール:天の巻 > 新宿:2019年09月01日:スンガリー新宿東口本店(sungari)

新宿:2019年09月01日:スンガリー新宿東口本店(sungari)

(左)スンガリー新宿本店(歌舞伎町2丁目)(中央)テーブルの様子(右)幻想的なワインの天井

(左)ロレット・イズ・バグラジャン(右)グリルス・ヴィーナ

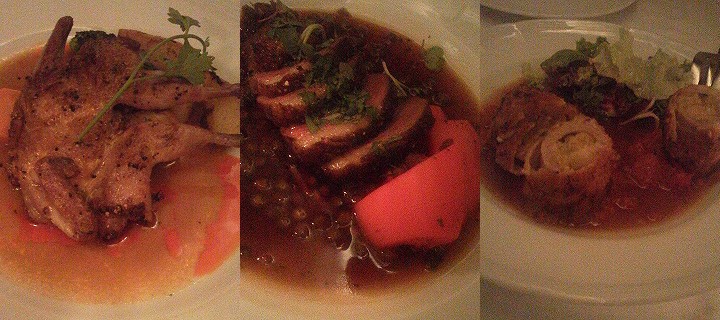

(左)ペレペル・サッツビ―(中央)マグレ鴨肉のロースト、グルジア風クメリスネリ・スパイス風(左)ウクラインスキー・コトレータ

(左)黒パン(中央)トゥロジネイ・トルフャノイ・トルト(左)グロッタ(洞窟)の店内