Home > もへじゐの仏蘭西料理風姿花伝 > 大正の饗宴の儀のメニュー:昭和の饗宴の儀のメニュー:平成の饗宴の儀のメニュー

大正の饗宴の儀のメニュー:昭和の饗宴の儀のメニュー:平成の饗宴の儀のメニュー

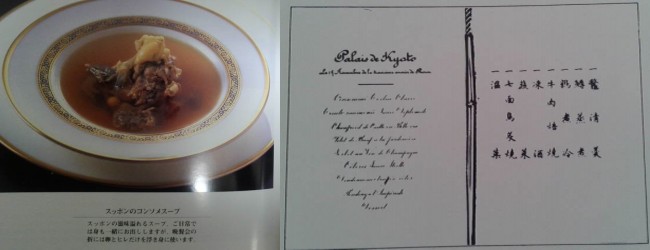

(左)宮中のすっぽんのコンソメ:昭和天皇のお食事(旭屋出版)より:晩餐会では身を入れずに卵とヒレだけを使うとの事

(右)昭和天皇即位の御大礼メニュー:秋山徳蔵のメニュー・コレクションより

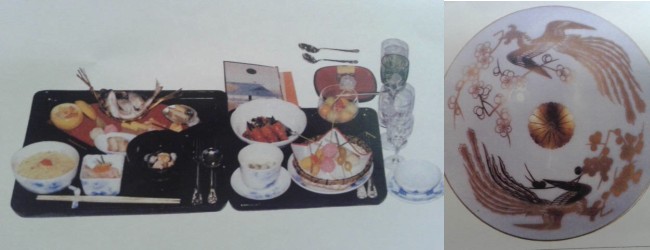

(左)即位の大礼 第1日目、第4日目の第二回のメニューの様子:(右)即位の大礼で頂く杯

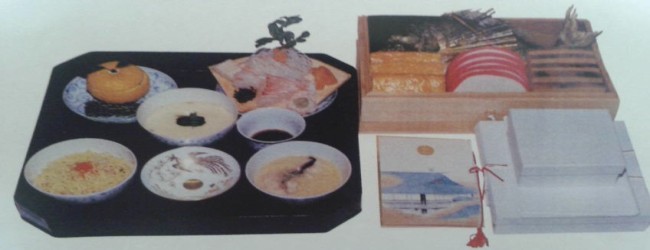

即位の大礼 第2日目~第4日目の第一回のメニュー