Home > フランス料理それは一つのフロンティア > Menu カジノ(その構想) > Menu カジノ(実際のお料理)

Menu カジノ(実際のお料理)@ A ta guele

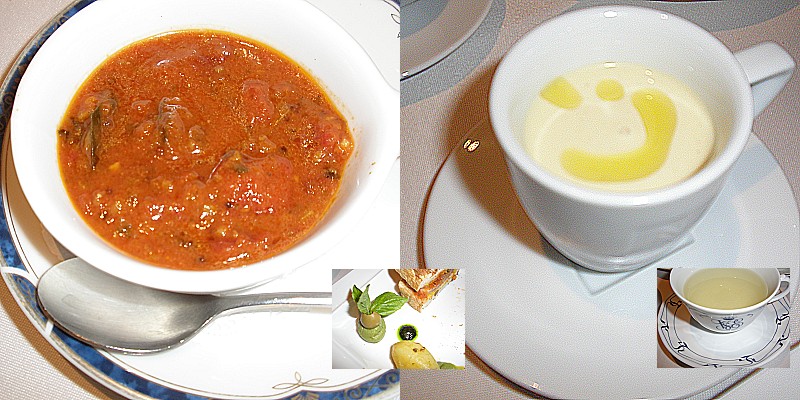

エスカルーシャ:Escarche

ムール貝のマリニエール:moules a la mariniere

コンソメ モンテカルロ アタゴール風:Consomme Monte-Carlo a la a ta guele

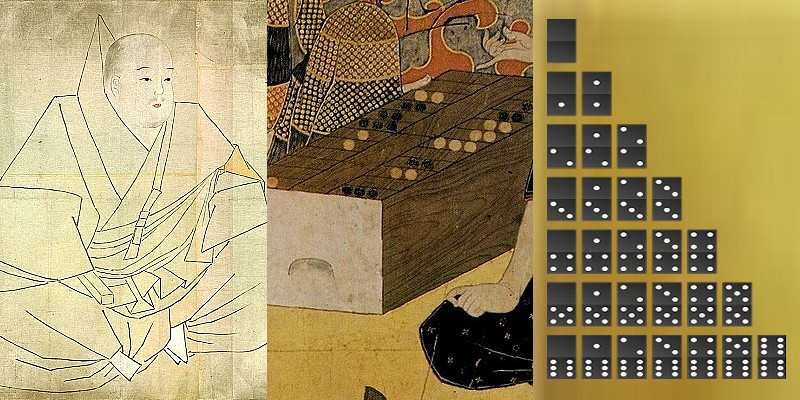

ホタテとアオリイカのドミノ:Dominos aux Saint-Jacques avec calmar

綺麗だぁ

でも何処に”ドミノ”はあるのかな???

お口直しのグラニテ:granite aux citronnelle

サンドイッチ ブックメーカー 日本風:Sandwich du book-maker a la japonaise

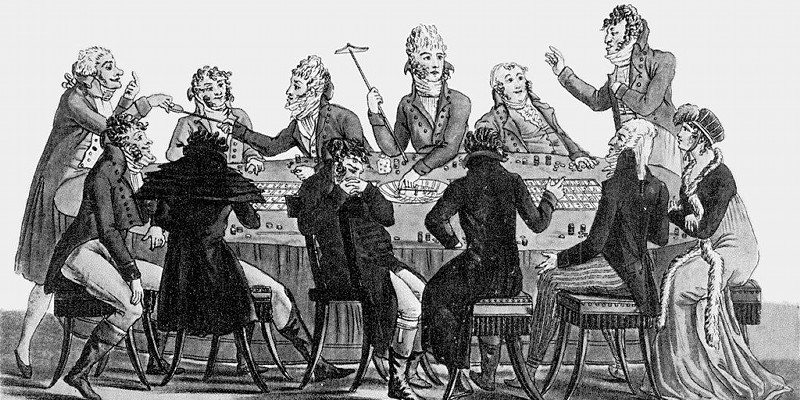

カジノ:Casino

食後のプティフールとコーヒー

競馬で有名な「ダービー(卿)」にちなんだ料理もあるのだけれども

これをメニューに組み込むのは大変だなぁ