Home > ルイのお出かけメモワール:天の巻 > 木場:2019年05月06日:アタゴール(A ta gueule)

木場:2019年05月06日:アタゴール(A ta gueule)

(左)オリエント急行の仕様の位置皿(右)トリュフのパリソワール

(左)(右)プーレノワールとフォアグラのテリーヌ 鎌倉野菜を添えて

(左)パン(中央)店内にはオリエント急行ゆかりの品の他、曾村氏の得意とするジビエの物もある(右)お口直しのグラニテ

(左)ブフブルギニオン(右)グラタンドフィノーワ

(左)Bouef Bourguignon(右)断面

(左)デセールのザッハトルテとアイスクリーム(右)ザッハ拡大図

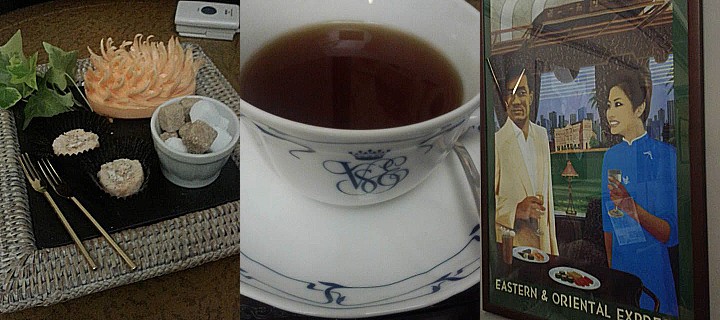

(左)食後のプティフール(中央)紅茶(右)オリエント急行を感じさせるパネル

(左)店内のオリエント急行パネル(中央)アタゴールホームエントランス(右)降りたつルイ