Home > ルイのお出かけメモワール:天の巻 > 箱根桃源台: 2019年03月31日:オーミラドー(AU MIRADOR)

箱根桃源台: 2019年03月31日:オーミラドー(AU MIRADOR)

(左)オーミラドー正面(右上)ウェイティングスペース(左下)同上

(左)位置皿(上中央)テーブルの上の世界(右)水(左下)フォアグラ煎餅(下中央)5種の前菜(右)フキノトウ

(左)パンとオリーブ油(中央)(右)トコブシと雲丹のパイ仕立て長ネギと貝のソース

(左下)スズキのロースト(下中央)カリフラワーのアッシェ(右下)絵になる風景

(左)メインの愛鷹牛(中央)赤カブのフラン(右)ルバーブのフラン(左下)ルバーブの断面(下中央)プチフルールの花籠(右下)テ

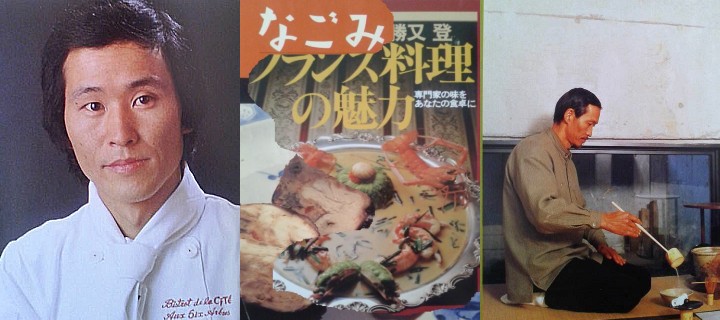

(左)若き日の勝又氏(中央)西洋と東洋の融け合う時間(右)お点前をする勝又氏