Home > 「序」:ただひたすらに美食に耽溺する(フランス料理の随想的章段) > 2018年の締めくくりは【支配人市川氏のクレープシュゼット】

2018年12月31日: 2018年の締めくくりは【支配人市川氏のクレープシュゼット】@A ta guele (アタゴール)

アミューズ:ウリ坊のリエットと鎌倉野菜

前菜:ラクレットチーズのフォンデュ

前菜:オニオングラタンスープ 黒トリュフのパイ包み

前菜:牡蠣のカークパトリック 自家製キャビアと鮟鱇の肝を添えて

柚子のグラニテ

メイン:山鶉のタジン (tajine de perdreau)

アヴァンデセール:紅玉リンゴのスープ パリソワール仕立て

グランデセール:

<<写真(左)駐仏大使 アレクサンドル=クラーキン (右)ルイ14世の公開食事風景>>

プティフールと紅茶 (petits four et the)

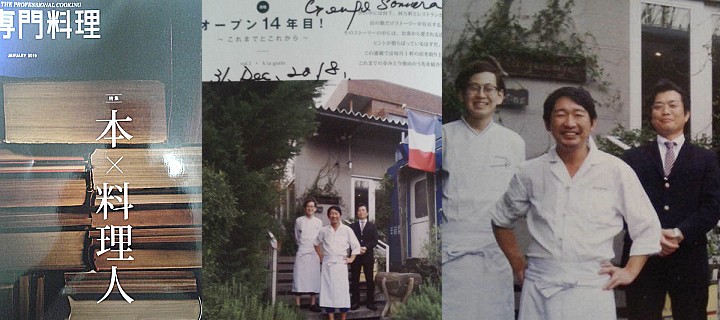

<<写真(左)専門料理2019年1月号(中央)2018年12月31日(右)オーナーシェフの曾村譲司氏、支配人の市川悟氏>>