Home > 「序」:ただひたすらに美食に耽溺する(フランス料理の随想的章段) > ちょっと時季外れの謝肉祭【中勢以の豚とその皮】

2017年04月03日:ちょっと時季外れの謝肉祭【中勢以の豚とその皮】@A ta guele (アタゴール)

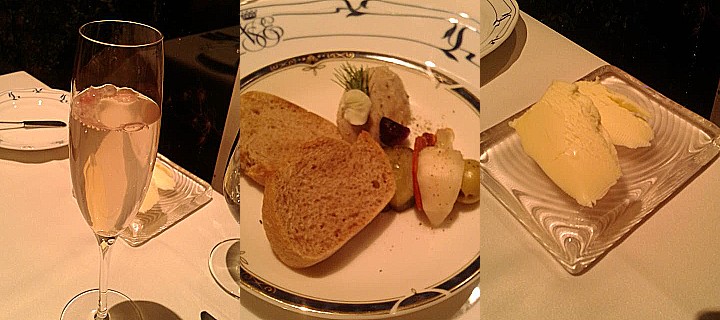

アペリティフ:桜のソーダ アミューズ:ウリ坊のリエット

前菜:蟹のビスク 前菜:羊のシェパーズパイ 前菜:ウリ坊と日本鹿のハンバーグ

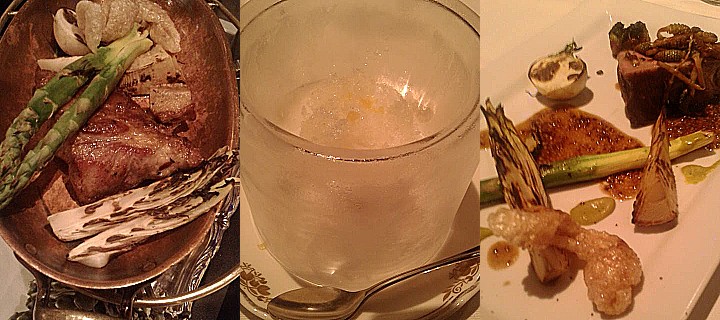

グラニテ:ブルージンジャー メイン:中勢以豚のロースト

デセール:スフレ プティフール:マカロンとトリュフ カフェ:コーヒー