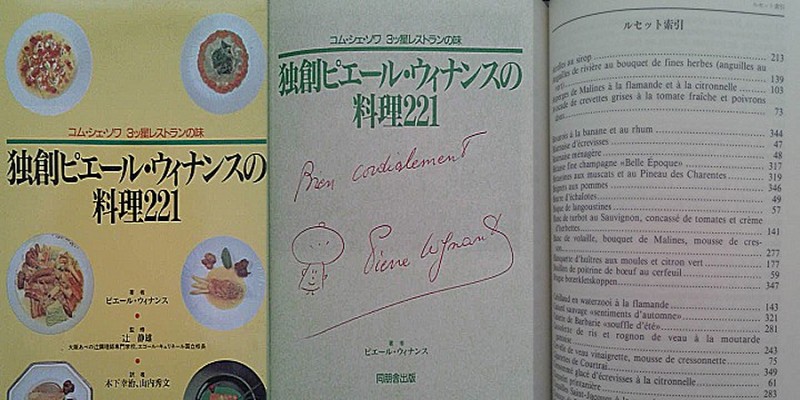

Home > 「序」:ただひたすらに美食に耽溺する(フランス料理の随想的章段) > EUの首都の【三ツ星料理(A la Come Che ZOWA)

2016年08月29日:EUの首都の【三ツ星料理(A la Come Che ZOWA) @A ta guele (アタゴール)

松茸と鰻の骨のスープ

前菜:鰻の香草風味

前菜:トマトのクルビエット お口直し:スイカのグラニテ

メイン:伊勢海老のクロケット

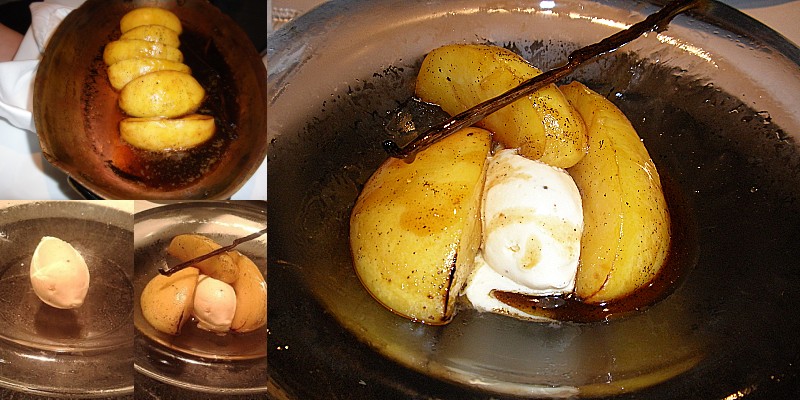

デセール:黄桃とバニラアイスのフランベ ベルギーワッフル

デセール:ショコラ プティフールとコーヒー